病院紹介

理念・概要

| ■理念と方針 | ■施設概況 |

| ■施設基準 | ■施設案内 |

| ■病院の沿革 | ■ボランティア会 |

| ■医療安全管理指針 | ■感染管理指針 |

| ■職員のワークライフバランス | ■病院年報 |

病院の理念・基本方針・看護部の理念・看護部の方針

JCHO の理念

我ら全国ネットのJCHO は地域の住民、行政、関係機関と連携し地域医療の改革を進め安心して暮らせる地域づくりに貢献します

JCHO大阪病院の理念

看護部の理念

地域住民の健康で幸福な生活を支える看護

看護部の方針

- 患者の生命の尊厳と権利を尊重し、生活の質を高める看護を実践します。

- 看護の質的向上を図り、地域住民のニーズに応じた看護の提供をします。

- 多職種と協働し、チーム医療の向上に努めます。

- 看護職者として感性を磨き、創造性の高い看護の実践に努めます。

- 自己啓発や看護研究活動を推進します。

- 人を癒し人を活かす職場づくりに努めます。

患者の権利と責務

■ 患者の権利

- 平等の原則

年齢、障害、個人の思想信条などにより差別されず誰でも当院でおこないうる最善の医療を安全に平等に受ける権利があります。 - 尊厳に対する権利

常に一人の人間としての尊厳を尊重される権利があります。 - 知る権利

病院の治療方法や検査結果など十分な説明を聞いた上で、自分の意志で治療の受け入れまたは拒否する権利があります。 - 選択の権利

治療の途中でも、他の医師に意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。 - 個人情報の保護

病名・その他の個人情報の秘密が守られる権利があります。 - 開示の請求

診療録の開示を求める権利があります。

■ 患者の責務

- ご自身の健康状態や医療情報(薬歴、アレルギー歴、検査歴、既往歴、診療歴)について正確にお話しください。

- 名前や生年月日をなのるなどの本人確認のお願いをする際は、繰り返しをいとわずご協力ください。

- 院内で他の人や医療の妨げにならないよう配慮してください。

- 皆様に適切な医療を受けていただくために、当院の規程・規則を守り、診療に支障となる迷惑行為を慎み、医療者と協力してください。暴言・暴力やルール違反へは厳重に対処いたします。

- 受けた医療に対する医療費をお支払いいただきます。

■ 子ども患者さんの権利

病気を治すためには、子どもたちと子どもたちの家族や大切な人、病院の医師と看護師たちがおたがいに力を合わせていくことが大切です。

大阪病院は次のような決まりごとを守りながらあなたを支えていきます。

これらは、子どもたちのために、病院の人、ご家族や大切な人、そして子どもたちも、みんなでこの決まりごとを守っていきましょう。

-

子どもたちは、一人の人間として大切にされます。

-

子どもたちは、どんな病気であっても、専門的なスタッフから、もっともよいと考えられる安心・安全な診療を安心・安全な場で受けることができます。

-

子どもたちは、自分の病気の状態や自分の受ける治療について、わかりやすい方法で説明を受けることができます。

-

子どもたちは、自分の健康を守るためのすべての情報について、自分の気持ち・希望・意見を伝えて、それを大切にしてもらうことができます。自分で決めることや伝えることが難しいときは、ご家族や大切な人に代わりに決めてもらうことができます。

-

子どもたちは、からだや病気のことなど自分のことをだれかに勝手に言われることはなく、自分のこころやからだを傷つけるあらゆる行為から守られます。

-

子どもたちは、入院しているときでも、勉強することや遊ぶことができます。

-

子どもたちは、分からないことや不安なことがあるとき、希望通りにならなかったときにはいつでも、病院の人、ご家族や大切な人に話したり、聞いたり、することができます。

-

子どもたちは、入院しているときでも、できるかぎりご家族や大切な人と一緒に過ごすことができます。

-

子どもたちは、今だけではなく将来も続けて医療やケア(気配り、世話など)を受けることができます。

※ 子どもたちとその保護者(親権者または後見人などの法定代理人は、患者の診療記録の開示を求めることができます。

【診療録開示請求の権利】

※ 子どもたちとその保護者は、病気のことや病気を治していく方法について、別の人からも教えてもらうことができます。

【セカンドオピニオンの権利】

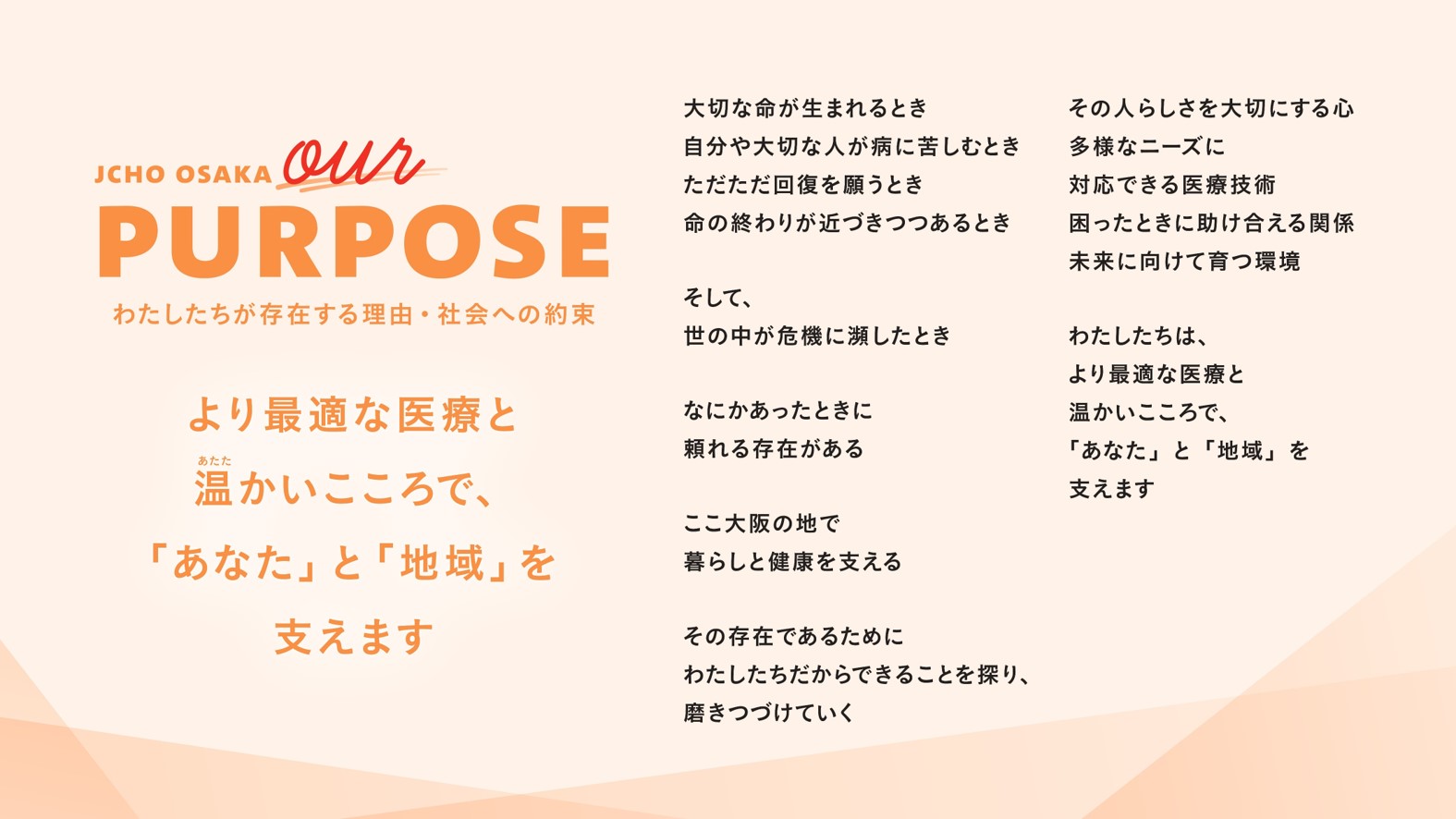

基本方針 our PURPOSE

【より最適な医療と温かいこころで、「あなた」と「地域」を支えます】

を実現するために次のように掲げます。

- 地域の福祉に貢献し、住民の健康といのちを守ります

- 患者さん中心で最適な医療とケアを提供します

- かかりつけ医と協力し、医療連携を推進します

- 専門的かつ高度な医療を提供できる体制を確保します

- 未来の医療を支えるプロフェッショナル人材を育成し続けます

- 公的病院として社会の要請・医療ニーズに真摯かつ迅速に応えます

- 職員が心身ともに健康で働きやすく、いきがいのある職場をつくります

- 健全で持続可能な経営基盤を目指します

■ パートナーシップ実施の為の基本方針

患者さんと医療者のパートナーシップは、医療の安全と質向上を保障するものであり、それを維持するためには、情報を共有し健康回復の為に協働する権利と義務を相互に有しています。又、現在の診療内容は年々多様化し、多職種の協力によるチーム医療なしには成立いたしません。その為には、各職種の専門性を尊重した信頼関係といったパートナーシップの構築が必要です。

又、現在の診療内容は年々多様化し、多職種の協力によるチーム医療なしには成立しない。その為には、各職種の専門性を尊重した信頼関係といったパートナーシップの構築が必要である。説明と同意、セカンドオピニオン、個人情報保護、クリニカルパス等は、良好なパートナーシップを維持する為の行為であり、職員は医師に限らずコメディカルを含めて以下に記載した指針に従って実施する必要があります。

- 説明と同意の指針 Informed Consent(IC)は、説明と同意と訳され「患者さんに良く説明し、患者さんはそれを理解・納得した上で自分の自由意思のもとに同意する」と解説されています。医師が一方的に話すのでなく、患者さんの言葉に耳を傾ける姿勢が求められます。

- セカンドオピニオンの保証

医学・医療の進歩、専門分化に伴い医師が診療上自ら解決できない事も多くなってきたそんな場合には、他の医師にその患者の診察を求め意見を聞くことや、情報を提供して意見を求める事が必要です。

セカンドオピニオンとは、患者さんあるいはそのご家族が、現在診療を受けている医師とは別の医師から病気の診断や治療について第三者的な立場でのアドバイスを受ける事を指します。

医師は、患者さんやご家族から要請を受けた場合はもとより、そうでない場合においても、必要とあれば患者さんやご家族にセカンドオピニオンを求める事を勧めるべきです。

一方、当院においても他の医療機関で受診中の患者さんを対象に、以下に示すような相談を除いて、セカンドオピニオン外来を実施しています。 - 個人情報保護指針(プライバシーポリシー)

2005年4月には個人の人格尊重の理念のもとに「個人情報保護法」が全面施行され、医療機関は個人情報取扱事業者に位置づけられる様になり、患者さんについての診療情報を含む個人情報の適切な取得・保管・利用等についての管理上の義務を負うことになりました。

医療機関は患者さんに関して得られた個人情報が確実・安全に保管され、医師のみならず全ての従業員や委託先から、その情報(特にIT 情報)が外部に流出する事のないように対策を講じなければなりません。

当院においても、個人情報について、主として刑法及び医療関係法規に基づき、資格・業務に着目した守秘義務規程を広く設ける事により、その保護を図っており、患者さんの了解を得た場合に下記の目的のみに利用させて頂くことにしています。

1)法律的背景 1990年日本医師会生命倫理懇談会の「説明と同意について」が発表された後、1992年に成立した改正医療法付則第2条に追加記載された(特に、輸血や臨床治験への参加に関するICは法的に規制されています)。

2)医師の説明義務

全ての医療行為は患者の同意の上に成り立っていると考えられます。従って、原則的には全ての医療行為においてICが必要であるが、実際に文書でICを得る医療行為の範囲は必ずしも決まっておりません。

治療の中でも肉体への侵襲を伴う検査や行為及び特殊な薬剤に関しては、特に丁寧な説明を行い、内容を文書化して患者自身の自己決定権に沿った選択結果とともに記録として残すべきです。

3)ICの実際

患者及び家族と十分な時間をもって説明できるように日時を設定します。(患者に知らせることが出来ない場合や患者が家族への説明を希望しない場合などはこの限りではない)

主治医と看護師をはじめとするコメディカルも同席の上説明を行います。

プライバシーの配慮された適切な場所を用いて説明を行います。

平易な言葉(特に医学用語については解説を加えながら)を使用します。

十分に理解・納得して頂いた上で、説明内容を記載した同意書内容を確認のもと署名(説明医師・立会人も一緒に署名)してもらいます。

〈①訴訟目的の相談、②診療費などの相談、③病気の診断・治療について第三者的な立場でのアドバイスを受ける事以外を目的とした相談など〉

医療提供:安全な医療サービス提供(患者さんの呼び出しや氏名の表示)、病診・病病連携、セカンドオピニオン、ご家族への病状説明

診療費請求や医療保険のための事務

管理運営業務:会計業務、医療事故報告、面会者への入退院案内

企業委託の健康診断の結果通知

医療の質向上を目的とした症例研究や院内医療実習への協力

外部監査機関(審査支払機関・保険会社など)への情報提供

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

JCHO大阪病院で人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。

2.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

2-1.本人の意思が確認できる場合

- 本人による意思を確認し、代理決定者(家族等)と医療者とともに今後の見通しを共有し話し合いを行う。決定内容は、分かりやすくカルテに記録を残し、関係者や関係部署と共有する。

2-2.本人の意思が確認できない場合

- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その意思を尊重し、本人にとって最善の方針をとることを基本とする。

- 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

- 家族等が居ない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、カルテに記録する。

最終更新日:2025年08月25日