臨床工学室

臨床工学技士(CE)とは

1987年5月に制定された「臨床工学技士法」に基づく医学と工学の両面を兼ね備えた国家資格です。

医療機器の専門医療職種で、医師をはじめ、看護師などと共に医療機器を用いたチーム医療の一員として生命維持をサポートしています。

「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環、代謝の機能の一部を代替、又は補助することが目的とされている装置の事で、人工呼吸器・人工心肺・植込み型電気的デバイス(CIEDs)・IABP・PCPS・血液浄化装置などがあります。現在13名の臨床工学技士が在籍しており、日替わりのローテーションで業務を行って日々診療・治療補助業務に従事しています。

主に以下の業務を当院では臨床工学技士(以下CE)が携わっています。

血液浄化業務

患者さんから血液を取り出し、透析装置によって血液の有害物質を除去する治療法です。

当院の血液浄化センターは20床であり、 外来・入院患者さんに対して治療を行っています。CEは、穿刺・返血を行いながら患者さんとコミュニケーションを取ることを大切にしています。

また、透析関連装置の保守点検・機器のトラブル対応を行い、日々安全に血液浄化療法を行えるよう努めています。

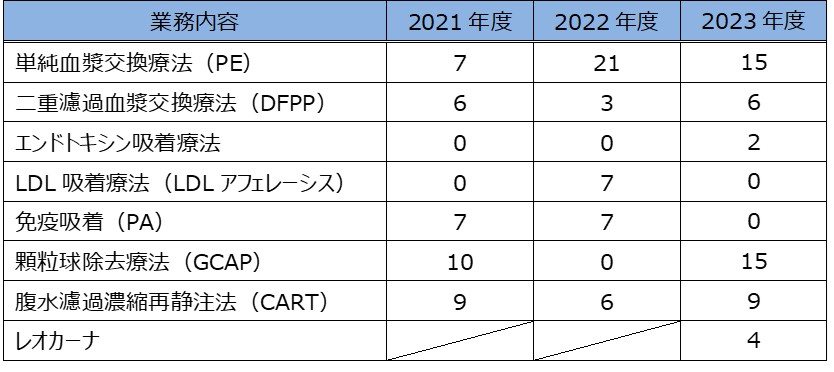

その他、特殊血液浄化も行っています。

手術室関連業務

人工心肺業務

心臓手術では心臓を停止させて心臓への血流を遮断して行うため、血液ポンプにより全身への血液循環を代行します。また、人工肺により肺のガス交換機能を代行し、体温調節のための熱交換器があります。血液は大静脈から脱血され、人工心肺装置を経由して上行大動脈・大腿動脈へ送血されます。大血管(大動脈)手術でも人工心肺装置を必要とする手術が多くあります。

CABG(冠動脈バイパス術)や、AVR(大動脈弁置換術)、MVR(僧帽弁置換術)などの手術から、脳分離体外循環をし、大動脈解離を治療する人工血管置換術等さまざまな手術を行っています。

CEは人工心肺装置の操作・管理を行い、人工心肺装置だけではなく心筋保護装置・自己血回収装置の操作も行っています

TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)業務

大動脈弁を人工弁に置き換える治療です。当院では、Sapien(バルーン拡張型人工弁)とEvolut(自己拡張型人工弁)を使用しています。

CEも2023年度から清潔に入り、デバイスのセットアップを行っています。

急変時に備え、人工心肺装置・補助循環装置をスタンバイしており、準備や操作もCEが行います。

手術室業務

ダヴィンチ業務

ダヴィンチ(da Vinci)とは、低侵襲手術を可能とした内視鏡下手術用ロボットです。患者さんの腹部に数か所小さな穴を開け、そこに手術器具を挿入します。術者は鮮明な3D映像を見ながら、遠隔で手の動きを細かく再現した手術器具を用いて手術を行います。ダヴィンチは現在、多くの病院で活用されており、当院でも2024年1月から運用を開始し、消化器外科・泌尿器外科・産婦人科・呼吸器外科で運用しています。

CEは、ドレーピング・ロールイン・ロールアウト・ダヴィンチの配置・物品の準備を行っています。

アンギオ室業務

心臓カテーテル業務

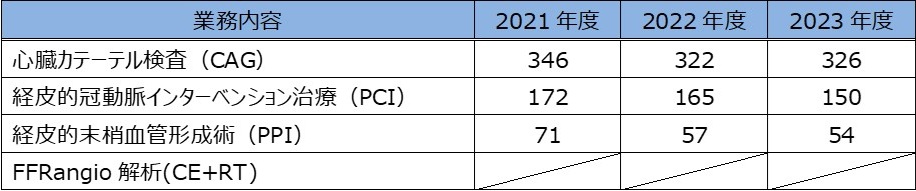

心臓にある血管の冠動脈に造影剤を流し、冠動脈評価を行います(CAG)。冠動脈に狭窄や閉塞があった場合は治療(PCI)を行い、血管内エコー(IVUS)や光干渉断層法(OCT)で冠動脈の計測等を行って適切な治療材料を医師と共に選択しています。

2024年4月からは、医師のタスクシフトの関係からCEも清潔に入って術者の補助を行っています。

患者さんの急変時には補助循環装置を準備し、操作します。また、下肢血管の末梢血管の治療(EVT)もSPP(皮膚灌流圧)で足の末梢血流量をモニタリングしながら同様に治療を行っています。

心臓電気生理学的検査、アブレーション業務

心臓電気生理学的検査(EPS)は、電極カテーテルにより心臓内の電位を測定し、

不整脈の確定診断を行います。EPSにより頻脈性不整脈が確認されれば、頻脈となる刺激経路を焼灼するカテーテルアブレーション(ABL)という治療を行います。

CEは、不整脈解析装置(LABOシステム)によって心内心電図の記録と計測や3DマッピングシステムによってABL施行箇所のナビゲーションを行っています。

また、診断に必要となる頻脈の誘発をし、循環器医師と協力して確定診断を下しています。

本邦オリジナルとなる「ExTRa Mapping」を取り入れ患者さんに適切な治療に携わっています。

心臓植込み型デバイス関連業務

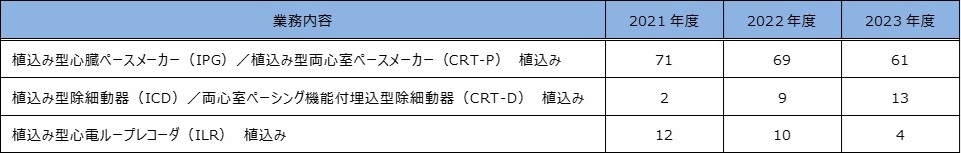

徐脈性不整脈の治療として、心臓ペースメーカーを植込みます。

CEはリード線のチェック等を行い、医師と共にリード線留置の最適部位を探す補助をします。また、心臓ペースメーカーの各種設定も行います。

心室性不整脈の原因をどのような治療でも取り除くことができない場合は、植込み型除細動器を植込みます。

さらに、心室再同期療法における、心不全の改善等の治療器の設定も医師の指示のもと行っています。

また、失神精査のため植込み型心電図検査機器の管理も行なっています。

植込み後~退院前はCEから患者さんやご家族の方などに植込んだデバイスについての説明・退院前の動作確認をさせていただきます。

退院後は通院していただき、定期的に検査行っています。

患者が増加傾向にあるなか、患者負担の軽減(外来待ち時間等)、医療スタッフの業務負担の軽減を目指し、遠隔モニタリング(RMS)を積極的に導入しています。

医師からの指示があれば入院患者さんのデバイスチェックや、オペ前のデバイス設定変更などもCEが行っています。

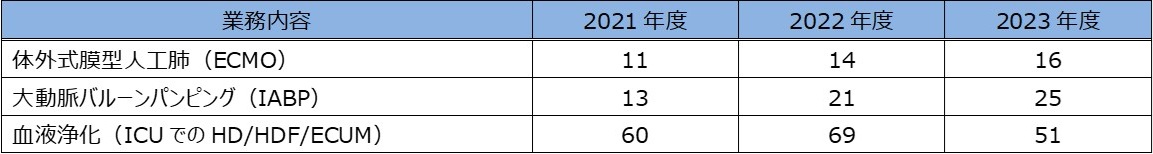

集中治療室業務

当院では、ICU(集中治療室)とNICU(新生児集中治療室)があります。

CEは、ICUにある人工呼吸器・補助循環装置・患者監視装置などの管理を行っています。患者さんにとって適切な設定でこれらの装置が動作しているかをICUラウンドでモニタリングします。患者さんから得た様々な情報を医師や看護師等と共有し、設定変更を行って、早期離脱・状態の回復に努めます。

また、医師からのオーダーが入れば血液浄化治療や特殊血液浄化治療の準備から開始・終了までを行い、患者さんの状態を監視します。

NICUでは、主に保育器の定期点検を行っています。また、NICUで使用している医療機器の不具合や破損等も対応しています。

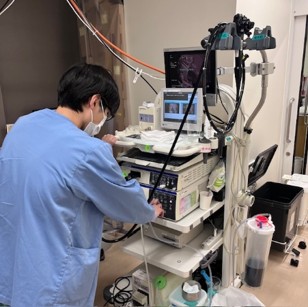

内視鏡業務

内視鏡検査とは、機器の先端に搭載されたカメラで食道や胃、大腸などを観察し、検査・治療・処置を行います。特に、内視鏡検査を受けることでがんやポリープの早期発見に有効です。

2024年4月から臨床工学技士も携わり、そのなかでトロリー・スコープ点検などの内視鏡装置の管理業務や、トラブル対応を行って電気メスなどの関連装置の管理も行っています。

医師の指示のもと、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)、EMR(内視鏡的粘膜剥離術)、ERCP(内視鏡的逆行性胆道膵管造影)などのデバイス準備や介助を行い、多職種と連携し、質の高い医療提供に努めています。

また、全身麻酔をしながら内視鏡治療を行う場合もあります。CEはトロリーやスコープ、使用物品等を手術室に運び、セッティングをします。術中は術者の介助を行います。

機器管理業務

院内にある人工呼吸器、シリンジポンプ、輸液ポンプ、超音波ネブライザ、搬送用吸引器などを中央管理化し、医療機器管理ソフトを用いてデータベース化しています。

メーカーやCEによる保守点検や修理の実施、バッテリーの定期交換や、長期的に人工呼吸器が装着されている場合は、機器の点検・呼吸回路の交換を行っています。

また、各病棟の医療機器が適切に使用されているかのラウンドもしています。

研修医や新人看護師に向けた人工呼吸器や除細動器などの院内研修や、付属の看護学校への勉強会も積極的に計画し、医療機器を安全に使用する方法を発信しています。

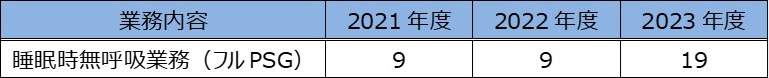

睡眠時無呼吸業務

睡眠時無呼吸症候群とは、成人だと睡眠時に呼吸が10秒以上停止することをいいます。当院では、CEが、装着から解析、データ管理を行い、患者さんの睡眠評価を行っています。2024年度からは小児に対する検査を開始しています。小児の睡眠不足は、その後の発達に悪影響を及ぼす可能性があると報告されており、子どもたちのよりよい未来へ繋げるため取組んでいます。

最終更新日:2025年04月22日